|

|

|

|

|

|

|

|

nd (DSB) und der Deutsche Jagdverband (DJV) kämpfen gemeinsam für maßvolle Regelungen im EU-Beschränkungsverfahren für Blei im Schießsport und in der Jagd. Nachdem für die Kugeldisziplinen eine weitestgehend faire und praxisgerechte Regelung gefunden wurde, fordern die Verbände in einer gemeinsamen Stellungnahme auch für das Flintenschießen und die jagdliche Verwendung geeignete Maßnahmen und angemessene Übergangsfristen.

Denn der von der Europäischen Kommission vorgelegte Beschränkungsvorschlag sieht für die Verwendung und das Inverkehrbringen von bleihaltiger Schrotmunition restriktive Anforderungen vor, „die realitätsfern und illusorisch sind“, so DSB-Vizepräsident Recht Walter Wolpert. DJV-Präsident Helmut Dammann-Tamke ergänzt: „Die vorgeschlagene Regelung setzt die flächendeckende Schießstandinfrastruktur aufs Spiel, die für eine tierschutzgerechte Jagdausübung ebenso wichtig ist wie für Erfolge der Sportschützen bei internationalen Wettbewerben.“ Wer den Ausstieg aus der bleihaltigen Flintenmunition bei der Jagd und gleichzeitig eine tierschutzgerechte Jagd wolle, der müsse sich am Machbaren orientieren, nicht am Wünschenswerten, so Dammann-Tamke weiter.

Die tierschutzgerechte Jagd mit der Flinte setzt eine funktionierende leistungsfähige Schießstandinfrastruktur für das Übungsschießen voraus. Genehmigung und Umbau für die Nutzung bleifreier Schrotmunition sind laut DJV in der von der EU vorgeschlagenen 3-jährigen Übergangsfrist nicht leistbar – ganz abgesehen von den finanziellen Herausforderungen.

Beim sportlichen Schießen und beim Übungsschießen für die Jagd mit Bleischrot soll nach einer fünfjährigen Übergangsfrist ein Schießstand für die nächsten zehn Jahre nur dann anerkannt werden, wenn dieser eine Reihe baulicher Anforderungen (Wall/Netze, Drainagen etc.) erfüllt und bestimmte betriebliche (Prüf- und Reinigungsintervalle etc.) und bürokratische Auflagen (Meldepflichten etc.) einhält. Dies ist für die zumeist gemeinnützigen Vereine, die die Schießstände ehrenamtlich führen, nicht zu stemmen. Für den Flintensport und explizit die besten deutschen Schützen bedeutet dies einen existentiellen Einschnitt und den Verlust der internationalen Wettbewerbsfähigkeit – denn weltweit wird weiter mit bleihaltiger Schrotmunition geschossen - diese ist sogar vorgeschrieben.

Deshalb fordern DSB und DJV in ihrer Stellungnahme – in der detailliert auf die einzelnen kritischen Regelungen des Vorschlags der Europäischen Kommission eingegangen wird – folgende grundsätzliche Änderungen für bleihaltige Schrotmunition:

- Verwendung von Schrotmunition: Ausschluss aller behördlich genehmigten Schießstände von den geplanten Beschränkungen, die die Anforderungen an die Vermeidung eines Bleieintrags in die Umwelt gemäß den nationalen rechtlichen Vorgaben erfüllen

- weitreichende finanzielle Unterstützung für die Erforschung und Erprobung geeigneter alternativer Geschossmaterialien für Schrotmunition

- weitreichende finanzielle Unterstützung seitens der EU, des Bundes und der Länder für die teilweise nötig werdende Umrüstung der bestehenden Schießstandinfrastruktur, insbesondere vor dem Hintergrund möglicher Bodensanierungen und der Schließung sicherheitsrelevanter Lücken auf Schrotständen

- längere Übergangszeiträume

- finanzielle Kompensation zu Marktpreisen für künftig nicht mehr verwendbare Waffentypen und nicht mehr verwend- und verkaufbare Bleimunition

Der Schutz der Umwelt ist ein wichtiges Ziel, dem sich der Deutsche Jagdverband und der Deutsche Schützenbund seit jeher uneingeschränkt verpflichtet fühlen. Bei der Umsetzung des Umweltschutzes gilt es jedoch auf objektiver und wissenschaftlich basierter Grundlage praktikable Lösungen zu finden, die Umweltschutz, Sport, Brauchtum und Jagd vereinbaren. In diesem Sinne werden sich DJV und DSB im weiteren Verfahren auf nationaler und internationaler Ebene weiter gemeinsam mit Nachdruck einsetzen.

Der Vorschlag der EU-Kommission wird jetzt zunächst mit den Mitgliedsstaaten beraten, anschließend kann das Europäische Parlament Stellung nehmen. Erst danach würden bei einem entsprechenden Votum die Übergangsfristen in Kraft treten.

Wildunfallrisiko steigt ab April drastisch

In den Monaten April und Mai passieren die meisten Unfälle mit Rehen auf Deutschlands Straßen. Besonders auffällig ist die Häufung bei männlichen Tieren, den Rehböcken: Jede dritte übers Jahr gemeldete Kollision fällt in diesen Zeitraum. Besonders kritisch ist der Zeitraum um die Morgendämmerung. Zu diesen Ergebnissen kommt der Deutsche Jagdverband (DJV) nach Auswertung von über 69.500 Datensätzen, die Verkehrsteilnehmer in den Jahren 2018 bis 2023 im Tierfund-Kataster (tierfund-kataster.de) eingetragen haben. Der DJV bittet deshalb in den kommenden Wochen um besondere Vorsicht auf den Straßen, insbesondere durch Waldgebiete und entlang der Wald-Feld-Kante. Angepasste Geschwindigkeit kann dabei Leben retten. So verkürzt sich der Bremsweg bei Tempo 80 statt 100 bereits um 25 Meter.

Hunger und Hormone lassen Pflanzenfresser aktiver werden

Ein menschengemachter Grund für das erhöhte Wildunfallrisiko ist die anstehende Zeitumstellung am letzten Sonntag im März: Der Berufsverkehr fällt dann von einem Tag auf den anderen wieder in die Dämmerung – genau in die Rushhour vieler Wildtiere. Vor allem Pflanzenfresser wie das Reh sind jetzt nach kargen Wintermonaten verstärkt auf der Suche nach frischem Grün und queren häufiger Straßen. Und bei den Rehböcken spielen zudem die Hormone verrückt: Sie verteidigen im Frühjahr ihr Revier gegen Kontrahenten, geschlechtsreife 1-jährige Böcke werden vertrieben und müssen sich eine neue Bleibe suchen.

Häufigstes Verkehrsopfer ist das Reh

Übers Jahr gesehen führt das Reh die Liste der häufigsten Verkehrsopfer mit 53 Prozent an, zeigen die Zahlen aus dem Tierfund-Kataster. Auf Platz 2 folgen Hase und Kaninchen mit 11 Prozent. Dahinter liegen Fuchs, Waschbär und Marderhund mit 9 Prozent.

Zahlen und Fakten zum Tierfund-Kataster

Über 30.900 Nutzer erfassen Tierfunde, inzwischen sind über 161.900 Meldungen eingegangen. Über die zugehörige App lassen sich Daten unterwegs schnell eingeben. Sie ist kostenlos und für iPhone oder Android erhältlich. Wissenschaftler werten die gesammelten Daten aus. Das Ziel: Unfallschwerpunkte erkennen und entschärfen – im Sinne von Mensch und Tier. Der Landesjagdverband Schleswig-Holstein und die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel haben das Tierfund-Kataster 2011 ins Leben gerufen. Ende 2016 hat der DJV das Projekt auf ganz Deutschland ausgeweitet.

Schutzstatus für Wolf soll jetzt in FFH-Richtlinie zügig gelockert werden

Die EU-Kommission hat heute einen Vorschlag zur Änderung des Schutzstatus des Wolfes auf EU-Ebene vorgelegt, der zügig umgesetzt werden soll. Der Status soll in der FFH-Richtlinie von Anhang IV (streng geschützt) auf Anhang V (geschützt) reduziert werden. Der Deutsche Jagdverband (DJV) hat diesen Schritt seit langem gefordert und begrüßt die Entscheidung. "Es ist ein Meilenstein hin zu einem effektiven Bestandsmanagement, mit dem Konflikten im ländlichen Raum begegnet werden kann", sagte DJV-Präsident Helmut Dammann-Tamke.

Der Vorschlag der EU-Kommission wurde erst möglich, nachdem ebenfalls heute eine Herabstufung des Schutzstatus nach der Berner Konvention in Kraft getreten ist. Der Vorschlag der Kommission muss nun noch vom Europäischen Parlament und dem Rat, in dem die Regierungen der Mitgliedsstaaten vertreten sind, bestätigt werden. Auch bei Anhang-V-Arten müssen die Mitgliedstaaten darauf achten, dass der günstige Erhaltungszustand gewahrt bleibt.

Der DJV fordert die künftige Bundesregierung auf, die Änderung zu unterstützen und zugleich auf der Bundesebene die rechtlichen Voraussetzungen für ein effektives Bestandsmanagement zu schaffen. Mit der Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht haben Sachsen (seit 2012), Niedersachsen (2022), Schleswig-Holstein (2023), Hessen und Mecklenburg-Vorpommern (beide 2024) bereits die jagdrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, um im Nachgang Brüsseler Beschlüsse zur FFH-Richtlinie unmittelbar in ein regional differenziertes Bestandsmanagement einzusteigen.

Die größte Gefahr für den Wolf ist nach Ansicht des DJV ein Verlust der Akzeptanz durch einen nicht mehr zeitgemäßen Schutz. Deutschland muss zeitnah seine Strategie für ein regional differenziertes Wolfsmanagement festlegen. Dabei gibt es für Obergrenzen ebenso gute Argumente wie für die Entnahme auffälliger Rudel. Entscheidend ist ein gesellschaftlicher Konsens über den weiteren Umgang mit dem Wolf. Der DJV fordert einen wissensbasierten und sachlichen Diskurs.

EU-Kommission legt Vorschlag zu Bleiverbot vor

Die EU-Kommission hat ihren Regulierungsvorschlag für ein vollständiges Verbot von Blei als Munitionsbestandteil vorgelegt. Vorgesehen ist ein Verbot von bleihaltigem Schrot und Flintenlaufgeschossen bei jagdlicher Verwendung nach einer Übergangsfrist von drei Jahren. Bleihaltige Büchsengeschossen ab 5,6 Millimeter sollen nach einer Frist von 18 Monaten und unter 5,6mm nach einer Frist von zehn Jahren nicht mehr zugelassen sein.

Betreiber von Schießständen würde es besonders hart treffen. Nach Schätzungen des Bundesverbandes Schießstätten sind für die Umrüstung jeder einzelnen Anlage zwischen ein und zwei Millionen Euro nötig – bei ca. 350 Wurfscheibenständen in Deutschland sind das bis zu 700 Millionen Euro. Diese enorme finanzielle Belastung können die meist gemeinnützigen Vereine, die Schießstände ehrenamtlich betreiben, bei weitem nicht allein stemmen. Der DJV sieht die flächendeckende Schießstandsstruktur in Deutschland deshalb in Gefahr und fordert von der Politik die finanzielle Förderung durch die öffentliche Hand.

Das regelmäßige Üben auf Schießständen ist für die Erfüllung der Aufgaben, die Jäger im öffentlichen Interesse wahrnehmen, zwingend notwendig. Dazu gehören unter anderem die Bejagung von Prädatoren und invasiven Arten, die Bejagung von Schwarzwild für die Eindämmung von Wildseuchen, wie der Afrikanischen Schweinepest, oder auch Schalenwildmanagement als Unterstützung für den Umbau zu klimaresilienten Wäldern.

Das geplante Bleischrotverbot mit einer Übergangsfrist von drei Jahren sieht der DJV kritisch und betont, dass die Übergangsfrist deutlich zu kurz bemessen ist.

Liebe Mitglieder und Freunde des Landesjagdverbandes,

offenbar ist das Umweltministerium in Mainz bereit, über eine Aufnahme des Wolfs in das Jagdrecht in Rheinland-Pfalz nachzudenken. Der Landesjagdverband sieht diesen Schritt im Grundsatz positiv, hat aber auch ernste Bedenken: Wir Jäger dürfen nicht zum Sündenbock werden! Es darf keinen Zugriff auf „unsere“ Jagdabgabe geben und wir brauchen gesetzliche Klarstellungen, insbesondere in Bezug auf die Hegeverpflichtung.

In einem kurzfristig anberaumten Termin mit dem Umweltministerium wurden entsprechende Klarstellungen zugesichert. Wir werden diesen Prozess kritisch und wachsam begleiten. Dies gilt auch hinsichtlich der weiteren Reformbestrebungen in Bezug auf das Landesjagdgesetz. Das Ministerium hat heute angekündigt, dass ein neues Jagdgesetz frühestens zum 1. April 2027 in Kraft treten soll. In dem Gespräch von heute haben wir auch noch einmal unsere Kritik an dem zweiten Gesetzesentwurf vorgebracht. Man hat uns hierzu ergänzende Gespräche in Aussicht gestellt.

Ob und mit welchem Inhalt ein Gesetzentwurf ins Parlament kommt, bleibt für den Moment unklar. In einer Pressemitteilung von heute spricht das Ministerium davon, dass ein Entwurf noch vor der Sommerpause ins Parlament kommen „dürfte“. Für den LJV ist klar: nur ein gutes Gesetz wird unsere Zustimmung finden. Hierfür kämpfen wir und hierfür treten wir weiter entschieden ein.

Die Verschiebung des Inkrafttretens auf April 2027 sollte in unseren Augen Raum und Zeit schaffen, um alle offenen Fragen zum Wolf und zum zweiten Gesetzesentwurf sorgfältig zu klären.

Information von der UJB – Christian Kläs

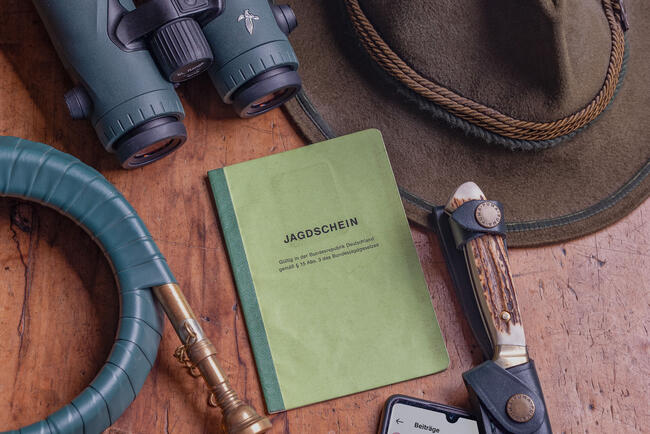

Die Verwaltung teilt mit, dass die Jagdscheinverlängerung im Landkreis Vulkaneifel wie jedes Jahr

abgewickelt wird.

Wer seinen Jagdschein verlängern will / muss informiert bitte die UJB Herrn Kläs per Email

(

In dieser Zeit laufen die notwendigen Abfragen.

Wer die UJB schon im Januar oder Dezember angeschrieben hat, soll sich bitte Mitte Februar zur Termin-

vereinbarung bei der UJB melden. Die notwendigen Abfragen sind jetzt angestoßen.

Mit freundlichen Grüßen und Waidmannsheil

Dirk Römer